龐君華牧師/撰

這個禮拜是特別的一週是我們華人社會的農曆新年,我們也正過著新春假期。大部分的家庭趁這個節日家人團聚,或是假期出遊,經過一年的辛勞大家得以喘口氣,假期過後期盼重新起步。

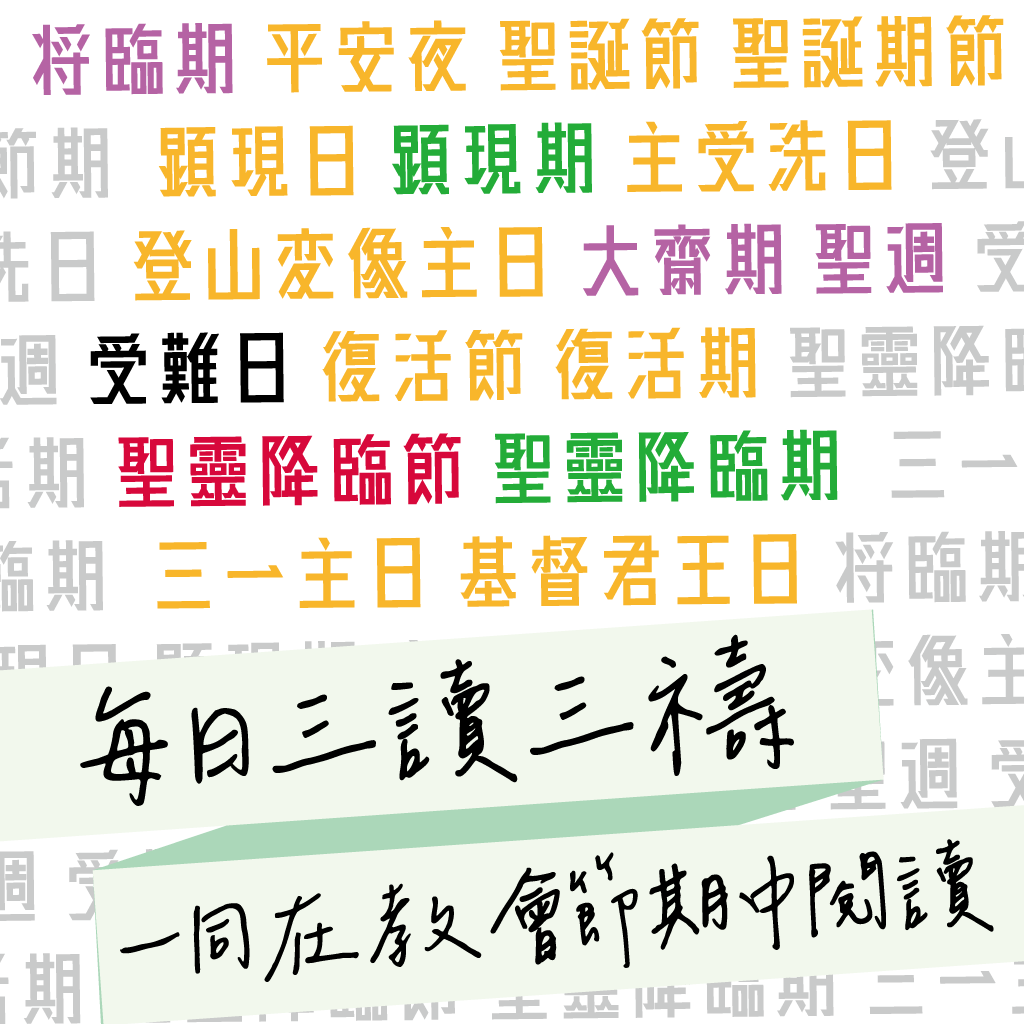

這種心情大致和四季循環的現象相吻合,經過了日短夜長的寒冬之後的春天,凋零的樹枝開始冒出了綠芽,枯萎的植物也出現了生機。缺乏陽光的日子,開始綻放光明。古詩有云:「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香?」這種經歷黑暗之後的光明,一如我們教會大齋期的精髓。教會的節期安排本就是根據基督的事件與救贖的節奏而設立的。

「大齋期」在華文的教會中,不同的傳統有不同的翻譯,有的譯為「四旬期」,如羅馬天主教,有的譯為預苦期,如信義宗等教會),然而大齋期的英文Lent是來自央格魯撒克遜古語Lencten,即「春天」的意思;到了春季我們要慶祝基督死而後生的「復活」奧蹟。這是個嚴肅而關鍵的信仰課題,我們必須每年要有所預備、反省與實踐,才能不斷地更新我們對它的理解,以及體會其中的奧祕。所以這是一個預備性質的節期,為的是教會及個人預備復活節的慶典。自古以來基督徒或信仰群體,在這段時期都會專注地從事祈禱、禁食或﹙齋戒﹚、洗禮前的預備,如:反省、懺悔等宗教的行動。這些行動顯示出當時的信徒對信仰的認真態度,為了不願讓信仰流於形式與僵化。

大齋節期的時間是在復活節之前的四十天(扣掉主日),這樣算下來大齋期的首日一定會落在禮拜三,於是教會會宣布節期的開始,這個禮拜三又稱為「聖灰禮拜三」或「灰燼禮拜三」,英文是(Ash Wednesday),通常都有象徵悔改,以及承認對自我軟弱體認的「聖灰禮拜」,教會會用去年已經乾透了的棕樹枝燒成灰燼,由牧者抹於額頭作為記號,也就開始了四十天的齋期,今年的聖灰日正好是2月14日西洋情人節,往年也看到過許多情侶手牽手一起參加聖灰日禮拜,也是一件饒有意義的行動。

所以整個節期大約會歷經五至六個主日,第一個主日傳統上將重點擺在紀念耶穌受試探的經歷。最後一週稱為「聖週」(Holy Week),當週的主日稱為「棕樹主日」或「受難週」(Palm Sunday or Passion Sunday)。這個主日紀念耶穌凱旋式地進入聖城耶路撒冷,然後接連地受苦,至終受苦而死。

雖然事實上教會的每個主日都是紀念耶穌的復活,但是在大齋節期間的主日,會特別注重復活節前的心裏預備,如對自己信仰狀態的反省,覺察我們的信仰熱誠是否在不知不覺中逐漸減退,我們可能照樣出席主日崇拜,或教會的其他活動,但是我們的動機與動力都已經變質為一種外表形式,而失去內心更新的實質。

所以為了要在復活節當中,再次經歷新生的體驗,年年能在信仰及人生的路上再次出發﹙我們生命常常需要如此的更新﹚,在這節期間作深入的反省是必需的,並且也應該珍惜這個節期,有益地安排我們自己的獨處及靈修的操練。好讓我們的生命,猶如冬日後的春天,充滿著昂然的生命力。這樣才能享受上主所賜復活的生命以及見證。這幾週我們會陸續介紹靈修的建議。不過先讓我們從每日經文的默想開始,以期盼每日至少有一段純粹獨處與靜默的時間,長短皆可,不必冗長反覆的祈禱,但求先開始實踐奉獻一段專門在上主面前的時間。

發佈留言